Por Aura R. Cruz Aburto

Click here for English version

Maestro es el que te cambia la vida

Un cuadernito pequeño que cabe en tu bolsillo para que nunca falte donde dibujar. Una camisa sencilla, dispuesta para portar tu metálico portaminas. A pesar del humo, lo recuerdo muy bien: la pequeña “bitácora” era más grafito que celulosa, así de lleno estaba tu librillo, así de pletórica también tu historia. Llena, no de objetos, sino de fuerzas del espacio, del paisaje y de rastros de los encuentros vitales. Era un cuaderno que, una vez abierto, parecía respirar y latir.

Las pastas de un negro cartoncillo rugoso, sin mayor detalle, desaparecerían consumidas por el calor del horno. El sabor a grafito y el del carbón acabarían mezclados, pero el sabor de tu vida sería imperdible: acabaríamos mutando contigo: parecería que las fuerzas ahí capturadas se infiltrarían a nuestros torrentes sanguíneos. Fue en esa cena tan imprevista cuando me llevé el primer bocado porque, perdóname, ya te habíamos esperado demasiado y “moríamos” de hambre. Lo sabes bien, todo lo que no consume, lo que no se consume, paradójicamente mata y muere.

Obviamente, el sabor de esa “cochinita pibil” era digno de dioses. Es más: NUNCA, ni en tus mejores fiestas, había saboreado algo tan singular e inolvidable. Tan inolvidable, tan singular como tú mi maestro querido, mi loco maestro.

Todavía recuerdo muy bien el día que te conocí. Me habían hablado mucho de tí, decían que eras el mejor pero también contaban la cantidad de improperios y groserías que solías proferir. Por ello, a decir verdad, tenía entre miedo, desconfianza y sí, hay que decirlo: fascinación por conocerte.

Ese día, enterada de la muerte de mis más queridos profesores de la adolescencia, me sentí huérfana. Hundida en mis cavilaciones tristes, de pronto tu histriónica voz me capturó cuando, en medio de esa sala de museo nos narrabas una historia sorprendente de fuerzas y de experiencia encarnada cristalizadas en el Danteum de Giuseppe Terragni al que nos convocarías a dibujar mientras tú lo hacías con toda vitalidad. En ese momento lo supe, habrías de cambiar mi vida, aunque nunca pensé que pasaría de la manera en que sucedió años después.

La llamada

Recuerdo muy bien la llamada convocando a tus discípulos (¿tus favoritos?). No era inusual que nos llamaras, lo normal es que cada tanto lo hicieras y, si estábamos de humor para “abrirnos a lo inesperado” –lo que siempre incluía momentos difíciles y uno que otro insulto– acudiríamos a tu encuentro. Sólo que aquella vez, la razón de tu convocatoria sería completamente inimaginable y, justo por eso, su desenlace también. Quién iba a imaginar que tú, el maestro, y no nada más un profesor, serías despedido de la universidad a la que le habías dado tu vida. Aunque es cierto, siempre con tus excesos, con tu vida que no entendía de límites ni fronteras, y tampoco de eso que convencionalmente llamamos respeto, muchos que no te conocieron podían entenderlo y respaldarlo perfectamente. Pero para nosotros –aquellos a los que habrías (de)formado– sería inconcebible, y justo nosotros, los más (de)formados, seríamos los que iríamos a tu encuentro. Aún así, nunca pensé que terminaría por ser tan inaudito: siempre supe que nos habrías cambiado pero nunca entendí hasta dónde harías llegar tu legado.

- Buenooo, ¡¿dónde andan… cabronazs?!

Jajaja, siempre tan refinado tú querido Master. Aunque hablaras del veintiúnico teléfono público que quedaba en la ciudad y cuyo número obviamente no tendríamos registrado, eras inconfundible: siempre haciéndonos enojar y reír al mismo tiempo. Después de tan “amorosa” entrada, ja, nos contarías inmediatamente que te habían corrido de la universidad. Nosotras, lejos de cualquier ecuanimidad, saltaríamos enojadísimas al saber semejante noticia: ¡¿Cómo era posible?! Sin embargo, alejado de tu habitual tendencia al saboreo del chisme –lo cual nos intrigaría supremamente–, evitarías dar más detalles y nos citarías en esa azotea “mágica” de la Torre que hacía no mucho tiempo Adalberto, el ¡Maesztro K!, habría inaugurado… una obra maestra, por cierto. Para lo que sí te tomarías el tiempo, sería para decirnos que teníamos que ir preparadas, como siempre, para dibujar: no nos podíamos llamar arquitectas sin estar dispuestas a capturar la genialidad del “Maestro K” como se aprende en arquitectura: dibujando, siempre dibujando… iríamos preparadas pues. Lucy, ataviada de colores neutros y elegantes, llevaría una refinada bitácora negra y un bello portaminas color gris plata. Yo, Alba, llevaría una bitácora un poco más grande (siempre me quedaban grandes mis cuadernos tomando en cuenta mi estatura), un portaminas estándar color azul –eso sí, con una mina 8B, porque siempre me ha gustado rayar con fuerza– y una pequeño kit de acuarelas que tenía desde la escuela: nunca me habría adaptado a los imperativos minimalistas monocromáticos de los elegantes y neutros arquitectos. En ese sentido, Lucy, aunque crítica, inteligente y sin duda sensible, siempre había sido más atenta a tus imperativos. Yo, aunque creo tu fan número uno, no soportaba alinearme a esos mandatos cargados de sofistificación y elitismo que, ay querido maestro, cómo te encantaban: ya sabes, eras descendiente de “la casta divina”… ¡payaso!

La torre rota

Después de un recorrido en el pesado tránsito de esta ciudad, llegamos a la famosa Torre descendiendo por una supuesta vía rápida que, en esta metrópoli, estaba ya muy lejos de serlo. Al llegar, era inevitable que Lucy y yo recordáramos lo que pasó cuando conocimos al Maestro K, cuando generosamente nos lo presentaste.

En un día cualquiera de verano, fuimos a comer a uno de tus lugares favoritos: ¡claro, una cantina! ¿dónde más? Para entonces yo ya estaba completamente trastornada por tí querido Master, nunca había conocido a un loco tan vital, nunca alguien con un entusiasmo tan absoluto por vivir. Es cierto que estabas loco, que eras un grosero y que extralimitarte era tu modus vivendi y, hoy en día, que está tan en boga juzgar desde las supuestas superioridades morales, habrías sido, sin duda, despellejado vivo –obvio metafóricamente, porque ¡¿qué ser decente se atrevería a de verdad arrancarte un pedazo de piel?!– Lo que falta a esta visión actual tan moralizante es captar la fuerza viva que sólo algunos tienen para implicarse en y con la vida: son los que nos enseñan a amarla a pesar de todo. Son los que también ejemplifican lo que es arriesgarse: lanzarse al abismo, no sin miedo, mas dispuestos a encontrar lo imprevisto. Pues ese día, decidiste compartirnos otra de esas fuerzas vitales, al maestro K, el querido y extraño Adalberto.

Aquel día, Adalberto llegó con sus ojos siempre exageradamente abiertos, todo vestido de negro. Podría decirse que me imaginé que una sensación similar debía haber provocado Johanes Itten en la afamada escuela Bauhaus: un espécimen extraño, un tanto antisocial pero tremendamente atrayente, especie de mediums de las fuerzas de la vida –ese tipo de personas (genios les llaman) que involuntariamente expresan algo que les excede y que, incluso, a veces ni siquiera comprenden del todo.

Ese día la plática discurrió, también las cervezas y los tequilas. Finalmente, recuerdo vagamente que Adalberto reía burlonamente, aunque a la vez enternecido, porque me escuchaba llamarte “Master”… ahí se le ocurrió llamarte “Master… of disaster” –excelente nombre, como aquella canción que aprendí muchos años después “My suitor”.

Creo que le caímos bien, nos invitó, no sin que tú lo orillaras, a que trabajáramos para él. Así, unos días después nos presentamos en su oficina y comenzamos a laborar para el que, sin lugar a dudas, era el mejor arquitecto vivo de México.

Llegar a la oficina fue completamente alucinante, nunca había presenciado lo sublime hecho obra viva: modelos de plastilina y corrugado, perspectivas fascinantes no trazadas finamente, sino pintadas con toda fuerza, maquetas gigantescas de torres obeliscos… y un gran mapa de la Cuenca del Valle de México rayoneado obsesivamente para volverlo a su ser-lago. Estoy segura que hasta el más ajeno y flemático querría ser arquitecto al presenciar una obra de esa fuerza. Y es que Adalberto no diseña edificios, el espacio está vivo, se mueve, es eso otro que nos mira cuando él lo proyecta. Así es la Torre a la que llegaríamos a cenar el día de tu llamado Master, tanto como esa Torre maqueta que rompimos en el día de nuestro debut en la oficina del Maestro K y que extrañamente, no culminó en nuestro despido.

– Pues llegamos Alba, dijo Lucy. Las dos estábamos nerviosas porque todo el camino recordamos la historia de la Torre rota (por nosotras) pensando que ahora iríamos al debut de una nueva Torre pero a escala real: ¡ojalá esta vez no se rompa nada!, pensamos.

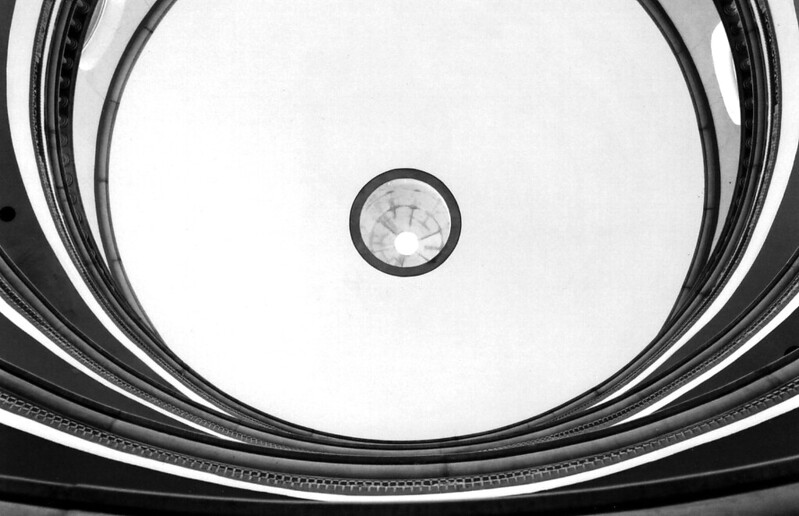

Tocamos el timbre que, por cierto, siempre estaba escondido como si Adalberto anticipara la llegada de los visitantes a los que siempre prefería lejos. Entramos y nos recibió un místico jardín rebosante de vegetación que crecía con desmesura, salvaje como quien le había proyectado. Subimos y poco a poco se nos fue revelando una Torre donde, a pesar de su estructura tan aparentemente sencilla y clara si sólo observásemos los planos –e incluso la maqueta–, ningún piso se parecía corresponder con el siguiente. Tenía un efecto bastante extraño: era como si estuviera viva y se estuviera moviendo: ¡un laberinto en altura!, un verdadero zigurat de aparente geometría discreta.

Sin embargo, lo mejor estaría por llegar: esa azotea espacio de la desmesura, el lugar donde se aspira la hierba mala y donde se revela el increíble Bosque de Chapultepec y se abre el cielo. ¡Pinche K!, te extendiste y te hiciste torre aquí: aparente sobriedad, aparente estoicisimo que, en realidad es una fiesta dionisíaca que termina sólo cuando la arquitectura ha desaparecido en favor del paisaje. Habíamos llegado por fin al lugar de la cena.

English Version:

The Last Supper (I)

by Aura R. Cruz Aburto

A Teacher is the One Who Changes Your Life.

A small notebook that fits in your pocket so you can always have a place to draw. A simple shirt, ready to carry your metallic mechanical pencil. Despite the smoke, I remember it well: the little “logbook” was more graphite than cellulose, that’s how full your booklet was, that’s how full your story was too. Full, not of objects, but of forces of space, landscape, and traces of vital encounters. It was a notebook that, once opened, seemed to breathe and beat.

The covers, made of rough black cardboard with no significant detail, would disappear, consumed by the heat of the oven. The taste of graphite and charcoal would end up mixed, but the flavor of your life would be unmistakable: we would end up mutating with you: it seemed that the forces captured there would infiltrate our bloodstreams. It was at that unexpected dinner when I took the first bite because, forgive me, we had waited too long for you and we were “dying” of hunger. You know well, everything that does not consume, what is not consumed, paradoxically kills and dies.

Obviously, the taste of that “cochinita pibil” was worthy of gods. Moreover: NEVER, not even at your best parties, had I tasted something so unique and unforgettable. As unforgettable, as unique as you, my dear teacher, my crazy teacher.

I still remember very well the day I met you. I had heard a lot about you, they said you were the best, but they also talked about the amount of profanities and rudeness you used to utter. Therefore, truth be told, I was between fear, distrust, and yes, I must say it: fascination to meet you.

That day, informed of the death of my most beloved adolescent teachers, I felt orphaned. Sunk in my sad musings, suddenly your histrionic voice captured me when, in the middle of that museum hall, you narrated an astonishing story of forces and embodied experience crystallized in Giuseppe Terragni’s Danteum, which you would invite us to draw while you did it with all vitality. At that moment, I knew you would change my life, although I never thought it would happen the way it did years later.

The Call

I remember very well the call summoning your disciples (your favorites?). It wasn’t unusual for you to call us, it was normal that you would do it every so often, and if we were in the mood to “open ourselves to the unexpected” –which always included difficult moments and an insult or two– we would go to your meeting. Only that time, the reason for your summons would be completely unimaginable and, just for that, its outcome too. Who would have imagined that you, the teacher, and not just a professor, would be dismissed from the university to which you had given your life? Although it’s true, always with your excesses, with your life that knew no limits or borders, and also not what we conventionally call respect, many who didn’t know you could understand and perfectly support it. But for us –those whom you had (de)formed– it would be inconceivable, and precisely we, the most (de)formed, would be the ones who would go to your meeting. Even so, I never thought it would end up being so unheard of: I always knew you would have changed us but never understood how far your legacy would reach.

Well, where are you… bastards?!

Hahaha, always so refined you dear Master. Even if you talked about the only public phone left in the city and whose number we obviously wouldn’t have registered, you were unmistakable: always making us angry and laugh at the same time. After such a “loving” entry, ha, you would immediately tell us that you had been kicked out of the university. We, far from any equanimity, would jump up furiously upon hearing such news: How was it possible?! However, far from your usual tendency to savor gossip –which would supremely intrigue us–, you would avoid giving more details and would summon us to that “magical” rooftop of the Tower that not long ago Adalberto, Maesztro K!, had inaugurated… a masterpiece, by the way. What you would take the time for, would be to tell us that we had to go prepared, as always, to draw: we could not call ourselves architects without being ready to capture the genius of “Maestro K” as one learns in architecture: drawing, always drawing… we would go prepared then. Lucy, dressed in neutral and elegant colors, would carry a refined black logbook and a beautiful silver-gray mechanical pencil. I, Alba, would carry a slightly larger logbook (my notebooks were always too big considering my height), a standard blue mechanical pencil –yes, with an 8B lead, because I always liked to draw with force– and a small watercolor kit I had since school: I had never adapted to the monochromatic minimalist imperatives of the elegant and neutral architects. In that sense, Lucy, although critical, intelligent, and undoubtedly sensitive, had always been more attentive to your imperatives. I, although I think your number one fan, couldn’t stand aligning myself with those mandates loaded with sophistication and elitism that, oh dear teacher, you loved so much: you know, you were a descendant of “the divine caste”… clown!

The Broken Tower

After navigating through the heavy traffic of this city, we arrived at the famous Tower, descending along a supposed expressway that, in this metropolis, was far from being one. Upon arrival, it was inevitable for Lucy and me to recall what happened when we first met Maestro K, when you generously introduced us to him.

On an ordinary summer day, we went to one of your favorite places: of course, a cantina! Where else? By then, I was completely mesmerized by you, dear Master. I had never met someone so vitally insane, someone with such absolute enthusiasm for life. It’s true, you were crazy, rude, and overstepping bounds was your modus vivendi. Nowadays, with judging from supposed moral high grounds being so fashionable, you would have undoubtedly been metaphorically skinned alive—who in their right mind would dare to actually tear off a piece of your skin? What’s missing in today’s moralizing view is the recognition of the vital force that only some have to engage in and with life: those who teach us to love it despite everything. Those who also exemplify what it means to take risks: to leap into the abyss, not without fear, but ready to encounter the unexpected. That day, you decided to share another of these vital forces with us, Maestro K, the beloved and strange Adalberto.

That day, Adalberto arrived with his eyes always exaggeratedly open, dressed all in black. I imagined he must have provoked a similar sensation to Johanes Itten at the famous Bauhaus school: a strange, somewhat antisocial but tremendously attractive specimen, kind of mediums of life forces—those people (geniuses, they call them) who involuntarily express something that exceeds them and which, sometimes, they don’t even fully understand.

That day the conversation flowed, along with the beers and tequilas. Eventually, I vaguely remember Adalberto laughing mockingly, yet tenderly, because he heard me calling you “Master”… then it occurred to him to call you “Master… of disaster”—an excellent name, like that song I learned many years later, “My suitor.”

I think we made a good impression on him. He invited us, not without your prompting, to work for him. So, a few days later, we showed up at his office and began to work for the man who, undoubtedly, was the best living architect in Mexico.

Arriving at the office was completely mind-blowing; I had never witnessed the sublime made into living work: models of plasticine and corrugated material, fascinating perspectives not finely drawn but painted with great force, gigantic models of obelisk towers… and a huge map of the Mexico Valley Basin obsessively scribbled on to return it to its lake-being. I’m sure that even the most detached and phlegmatic person would want to be an architect upon witnessing such a work. Adalberto doesn’t design buildings; the space is alive, it moves, it’s that other thing that looks back at us when he projects it. That is the Tower we would arrive at for dinner the day of your call, Master, just like that model Tower we broke on our debut day at Maestro K’s office and which, strangely, did not result in our dismissal.

“Well, we’ve arrived, Alba,” said Lucy. We were both nervous because all the way we remembered the story of the broken Tower (by us), thinking that now we would go to the debut of a new Tower but on a real scale: “hopefully nothing breaks this time!” we thought.

We rang the bell, which, by the way, was always hidden as if Adalberto anticipated the arrival of visitors he always preferred to keep at a distance. We entered and were greeted by a mystical garden overflowing with vegetation that grew wildly, as untamed as the one who had designed it. We climbed up and little by little a Tower was revealed to us where, despite its seemingly simple and clear structure if one only observed the plans—and even the model—no floor seemed to correspond to the next. It had a rather strange effect: it was as if it were alive and moving: a labyrinth in height, a true ziggurat of seemingly discreet geometry.

However, the best was yet to come: that rooftop space of excess, the place where one inhales the bad weed and where the incredible Chapultepec Forest is revealed and the sky opens up. Damn K! You extended yourself and became a tower here: apparent sobriety, apparent stoicism that, in reality, is a Dionysian feast that ends only when the architecture has disappeared in favor of the landscape. We had finally arrived at the place of the dinner.

Aura R. Cruz Aburto

Aura es filósofa mexicana, latinoamericana orgullosa, es también artista espacial, textil y visual que busca dar de cuando en cuando con “la frágil unidad poética”. Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tec de Monterrey e investigadora independiente.

Selected Works by Aura R. Cruz Aburto:

La Última Cena (II)